近日,建设工程学院徐博副教授作为第一作者在国际顶级期刊 Nature Sustainability 上发表了题为《Strategizing Renewable Energy Transitions to Preserve Sediment Transport Integrity》的研究论文。该研究揭示了可再生能源转型策略对河流输沙完整性的深远影响,并创新性地提出“水-泥沙-能源”协同规划框架,为清洁能源利用与河流生态系统保护的双赢发展提供了科学路径。

在全球范围内,每七度电就有一度来自水电。凭借清洁、稳定、低成本的优势,水电在能源转型中占据着重要地位。截至2023年,水电贡献了全球可再生能源发电量的36%。然而,修建大型水电站也会带来显著的生态影响。大坝会拦截河流中的泥沙,导致下游泥沙通量减少。泥沙是维持河口地形、减缓海岸侵蚀的天然屏障,也是支撑农业和渔业发展的关键资源。水电虽然有助于减少碳排放,却也可能削弱沿海地区适应气候变化的能力。湄公河流域就是一个典型例子。该流域拥有2680亿千瓦时/年的水电潜力,但过去20年建成的71座大坝已经拦截了湄公河三角洲67%~75%的泥沙(年均减少1.08~1.20亿吨)。更严峻的是,流域内仍有53座大型水电站正在建设或规划之中。传统的能源规划往往只追求发电成本最低,忽略了泥沙减少对农业、渔业和生态带来的长期损失。而目前考虑泥沙通量的水电规划研究,又只关注最大发电量,未能全面评估水电在整个能源系统中的综合价值。因此,我们亟需新的科学方法去协同优化"水-泥沙-能源"这一复杂系统,从而在清洁能源发展与生态保护之间找到真正的平衡。

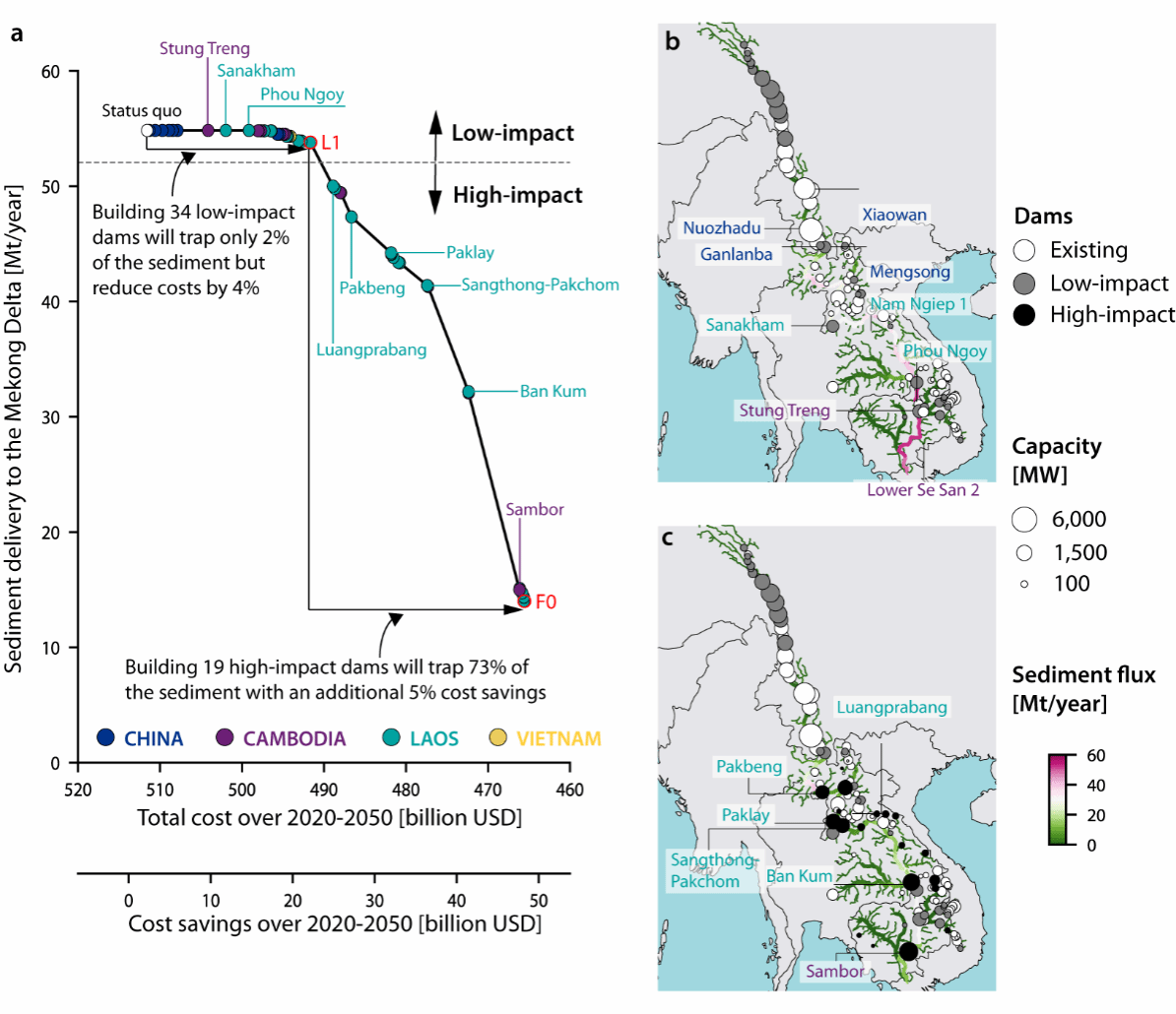

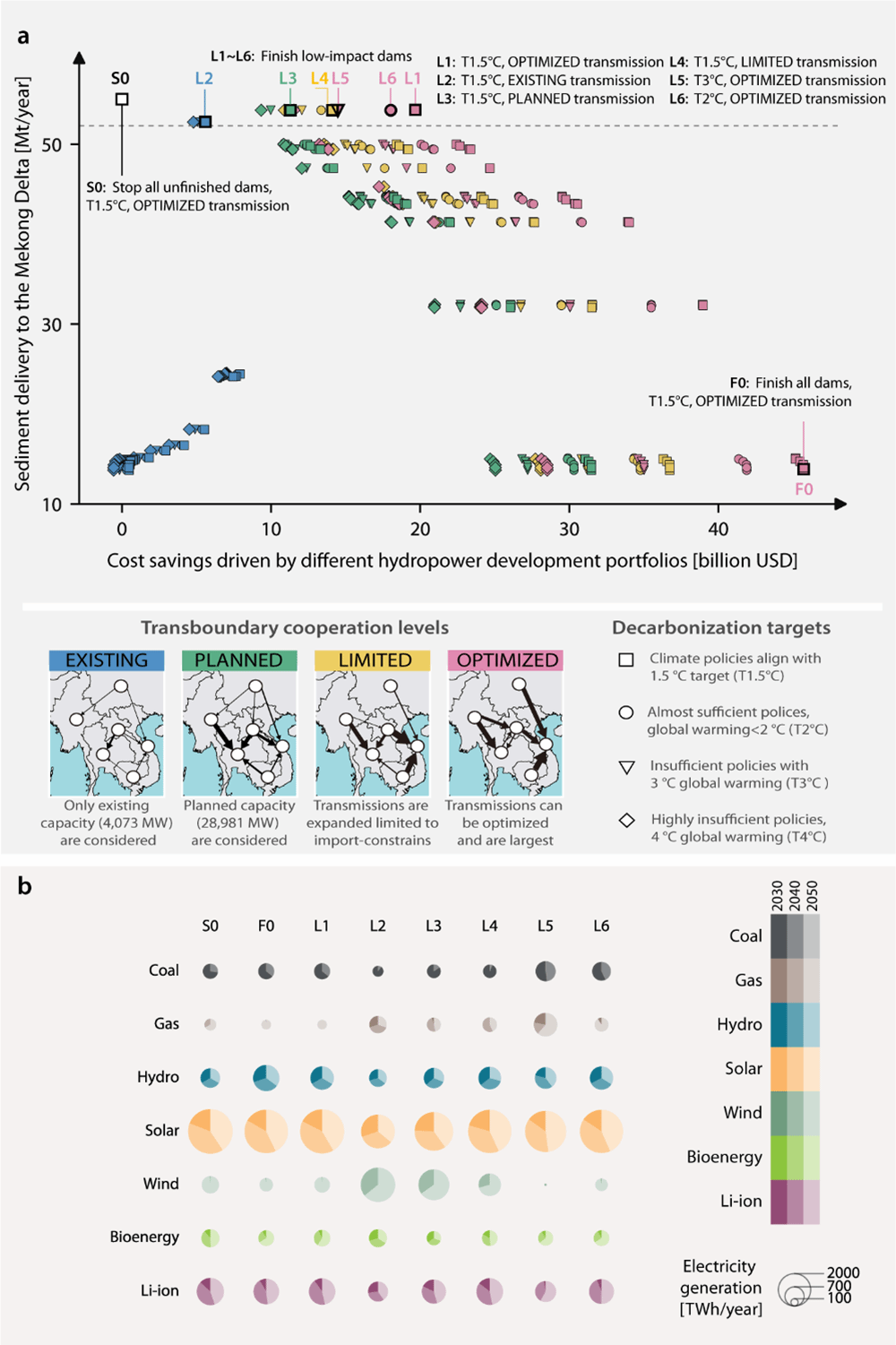

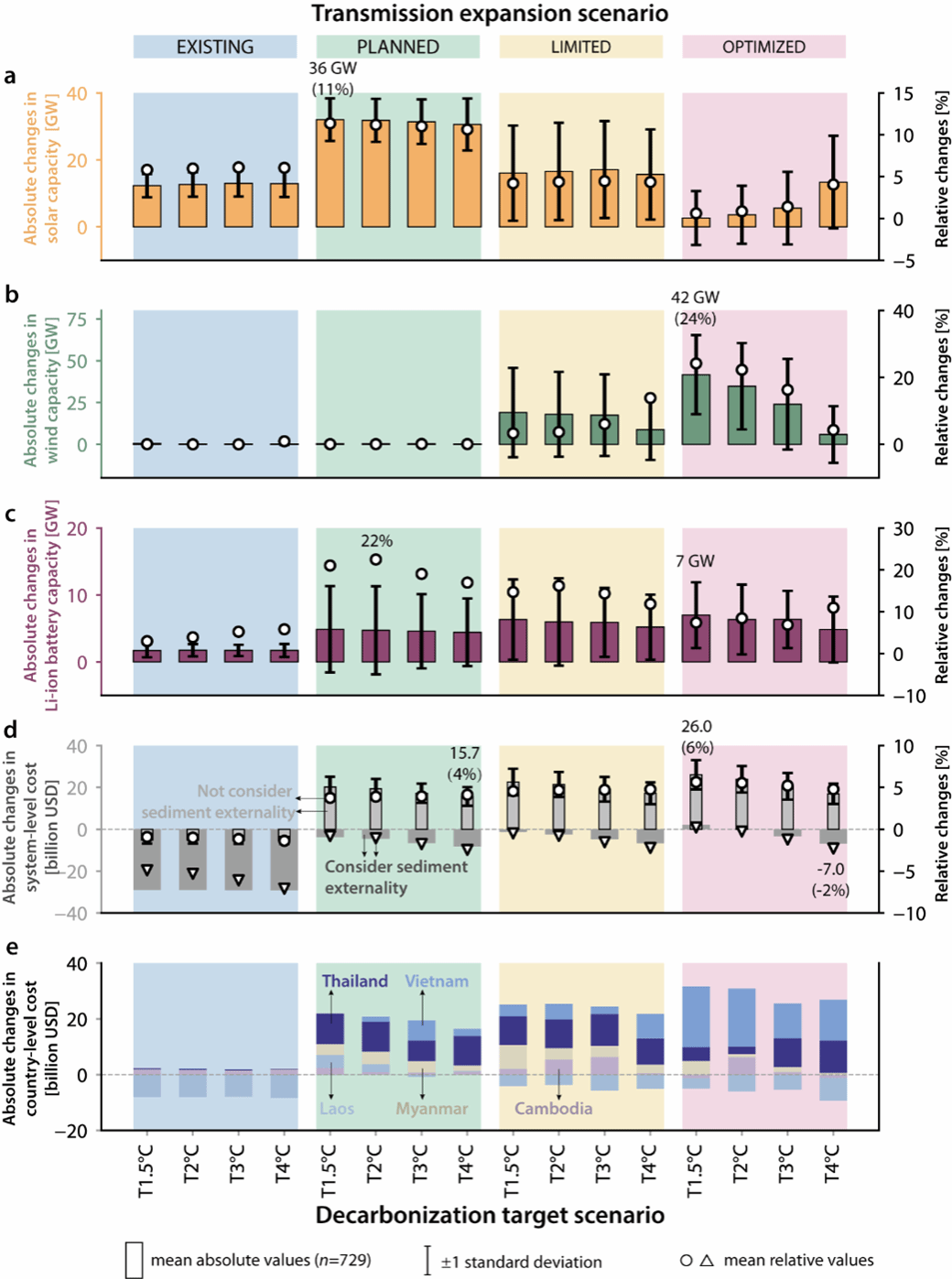

该研究提出“水-泥沙-能源”协同规划框架,揭示并量化了水电开发与河流输沙保护的深层次关系。研究发现,通过对湄公河流域规划中53座未建成的水电站进行战略性筛选,可在最大限度维持三角洲泥沙通量的同时,显著降低能源系统的总体成本(图1)。研究还发现,强化区域电网互联是充分发挥水电灵活调节能力的关键(图2),加强区域电力合作能够有效释放水电在跨国协同运行中的调节潜力,从而显著提升整个能源系统的经济性。研究指出,水电虽为清洁能源,但其供电功能可由风电、光伏与储能在系统层面替代,但维系三角洲地貌与生态功能的输沙没有等价替代品 (图3)。

图1. 不同水电开发方案对能源系统成本与湄公河三角洲泥沙供应的影响

图2. 泥沙通量-系统成本权衡关系对减排目标与跨境输电容量的敏感性分析

图3. 能源结构与成本效益对比:开发低影响水电vs 开发所有水电全方案

本研究提出的“水-泥沙-能源”协同规划框架,为破解全球大型流域“保供电”与“护生态”的两难问题提供了一条创新路径,可实现水电开发、风光储替代与跨域电力等的协同优化。该框架具备可迁移性和可扩展性,可为全球其它面临类似发展压力的流域提供科学的规划路径和政策支持。

原文信息

Bo Xu#, Zhanwei Liu#, Shuyue Yan, Rafael J. P. Schmitt, and Xiaogang He*, Strategizing Renewable Energy Transitions to Preserve Sediment Transport Integrity.

Nature Sustainability. https://doi.org/10.1038/s41893-025-01626-5